近日,本课题组在Journal of Affective Disorders (IF=6.6) 在线发表了题为"Exploring the Association of dietary index for gut microbiota with Parkinson's disease and depression: Insights from NHANES"的研究论文。该研究首次利用"肠道微生物膳食指数"(DI-GM)这一创新指数,系统探讨了膳食模式与帕金森病及抑郁症的复杂关系,为通过饮食干预防治这两种疾病提供了新的科学依据。

帕金森病(PD)和抑郁症是严重影响全球公众健康的两大疾病,二者常常共存,病理机制可能存在重叠。近年来,肠道菌群通过"菌-肠-脑轴"调控神经精神疾病的机制已成为研究热点。饮食作为影响肠道菌群结构和功能的核心因素,其在疾病预防中的作用备受关注。然而,特定的膳食模式如何具体量化,并同时影响这两种共病率高的疾病,其背后的关联模式尚不明确,存在诸多未解之谜。

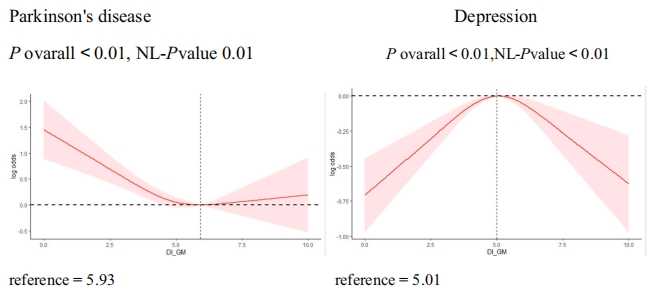

本研究基于美国国家健康与营养调查(NHANES)数据库,对超过2.6万名成年参与者的数据进行了大规模横断面分析。研究团队利用"肠道微生物膳食指数"(DI-GM)对参与者的膳食模式进行了量化,该指数综合评估了发酵乳制品、全谷物、咖啡等10种有益成分和加工肉类、高脂饮食等4种不利成分的摄入情况。研究发现,更高的DI-GM得分(即更健康的、有益于肠道菌群的饮食模式)与更低的帕金森病患病风险显著相关,二者之间存在剂量依赖的非线性关系。更有趣的是,研究团队发现DI-GM与抑郁症的关系并非简单的"越健康越好",而是呈现出一种潜在的"倒U型"曲线,提示适度的、均衡的"肠道友好型"饮食可能对预防抑郁症更为关键。

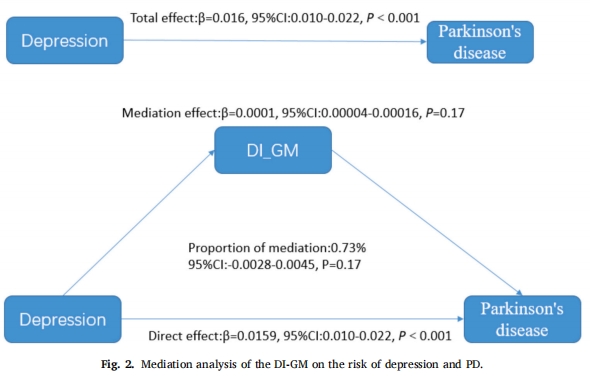

此外,研究还探讨了DI-GM在抑郁症与帕金森病关联中的中介作用,但未发现显著证据,为理解两种疾病的共同通路提供了新线索。这一发现更新了我们对于饮食-肠道-大脑之间相互作用的认知,强调了在研究膳食与神经精神疾病关系时,不能仅停留在单一线性关系的层面,而应关注其复杂的剂量效应和非线性模式。

该论文的通讯作者为惠州市第二人民医院的朱咸林,共同第一作者为贵州省第二人民医院的舒燕萍和南京医科大学附属泰州人民医院的洪伟。研究工作得到了国家自然科学基金、贵州省科技计划项目等资助。