突破传统疗法 | 剑桥大学、复旦大学等团队联合发布新型双靶点加速TMS方案,实现抑郁症快速治疗

近日,由剑桥大学、复旦大学及贵州省第二人民医院等机构的科研团队在精神医学领域顶尖期刊Psychological Medicine(IF=10.7)上在线发表了题为“A novel dual-site OFC-dlPFC accelerated repetitive transcranial magnetic stimulation for depression: a pilot randomized controlled study”的研究论文。该研究首次提出并验证了一种创新的双靶点“序贯”加速经颅磁刺激(rTMS)方案,通过简便的脑电帽定位系统,实现了对难治性抑郁症(TRD)的安全、快速治疗,为临床提供了更高效、更易普及的神经调控新策略。

抑郁症是全球首要的致残原因,其中难治性抑郁症(TRD)患者的治疗尤为棘手,传统rTMS疗法虽有效,但疗程长达数周,难以满足急性期或重症患者的迫切需求。近年来,加速rTMS方案(aTMS)通过在数日内完成密集治疗,展现了巨大潜力。然而,如何进一步优化靶点选择以增强疗效、缩短起效时间,并摆脱对昂贵神经导航设备的依赖,是该领域亟待解决的关键问题。

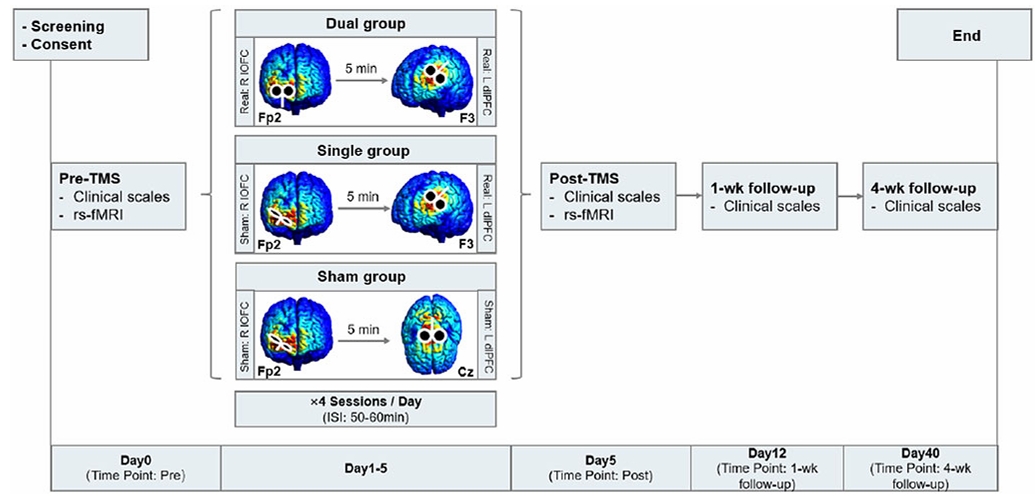

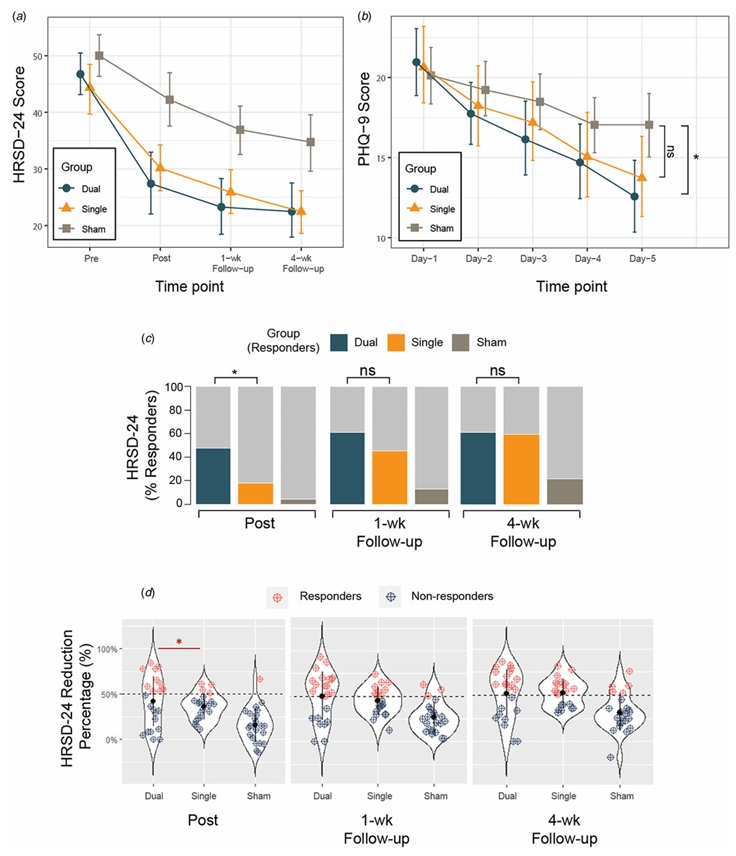

本研究创新性地设计了一种“序贯式”双靶点刺激方案:首先对与负性情绪和奖赏加工密切相关的右侧眶额叶皮层(OFC)进行抑制性刺激,随后对经典的左侧背外侧前额叶皮层(dlPFC)进行兴奋性刺激。研究通过一项随机对照试验发现,与传统的单靶点加速方案相比,这种双靶点方案能够更快速地起效。在为期5天的治疗结束后,双靶点组的临床有效率(症状改善超过50%)显著高于单靶点组,患者自我报告的抑郁症状也下降得更快。

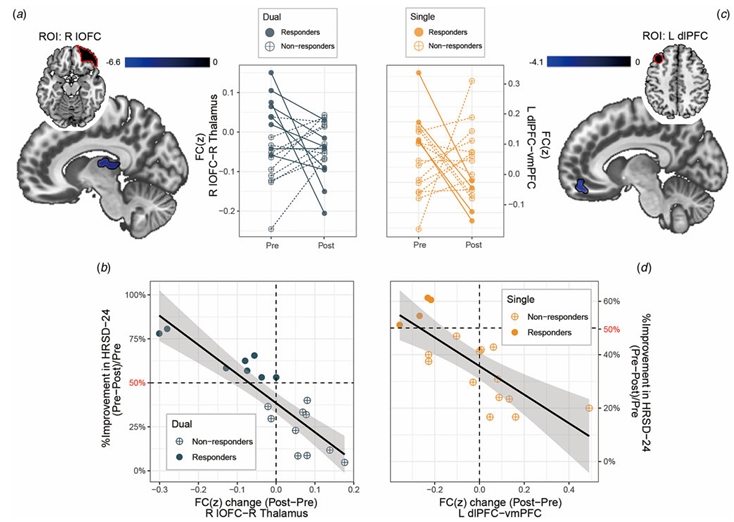

更为重要的是,功能磁共振成像(fMRI)结果揭示了其神经机制:双靶点刺激成功地调控了OFC与扣带回等情感环路的功能连接,且治疗前的特定脑网络连接模式还能预测治疗效果,为实现个体化精准治疗提供了生物学标记。这一发现更新了我们对rTMS治疗抑郁症机制的理解,证实了多网络协同调控的优越性,尤其为需要快速干预(如缓解自杀意念、促进患者早日出院)的临床场景提供了有力武器。

该论文的共同通讯作者为剑桥大学Valerie Voon教授和贵州省第二人民医院舒燕萍主任医师,共同第一作者为剑桥大学博士生崔海伦、贵州省第二人民医院丁慧以及胡玲艳。研究工作得到了英国医学研究理事会(MRC)、国家自然科学基金以及贵州省卫健委科技基金等项目的资助。